Au cours des 20 dernières années, de nombreux commentateurs ont noté le déclin de l’engagement civique et politique des jeunes. En effet, les jeunes générations en âge de voter participent moins aux élections nationales que les précédentes. En outre, au cours des dernières décennies, le pourcentage de jeunes qui votent aux élections nationales est en baisse dans de nombreux pays. À la lumière de ces tendances, certains font valoir que l’avenir de la démocratie est en danger parce que l’engagement politique à l’âge adulte est tributaire des habitudes prises dans la jeunesse, et les jeunes d’aujourd’hui seront les adultes de demain.

Dans l’un de mes ouvrages, j’ai présenté une lecture différente de ces tendances1. Premièrement, celles-ci ne se manifestent pas dans tous les pays; elles tendent à être spécifiques aux démocraties occidentales. De plus, de nombreuses façons de s’engager civiquement et politiquement existent. On peut participer à des processus électoraux comme le vote, essayer de convaincre les citoyens de voter pour un candidat donné et travailler pour un parti politique. Il s’agit là de formes traditionnelles de la participation politique. Il en existe aussi d’autres qui ne sont pas traditionnelles, comme participer aux manifestations politiques, aux contestations et aux défilés, signer des pétitions, écrire des articles politiques ou des blogs et les partager sur les médias sociaux. D’autres formes d’engagement peuvent être plus directes, comme par exemple, aider les personnes dans le besoin, participer à la résolution des problèmes touchant la communauté ou recueillir des fonds pour des organisations caritatives. Elles relèvent probablement davantage des actions civiques que des actions politiques, car elles contournent l’arène politique.

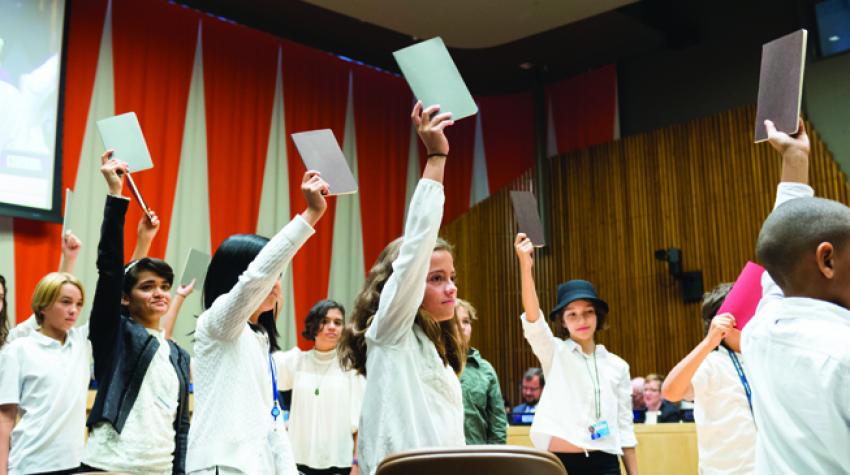

Alors que l’engagement politique traditionnel des jeunes semble, en effet, actuellement en déclin dans de nombreuses démocraties, les études montrent clairement qu’un grand nombre d’entre eux participent néanmoins à des actions non traditionnelles et civiques dans leur pays. Tandis qu’auparavant ils se seraient plutôt mobilisés pour certains sujets de préoccupation en votant pour des candidats donnés ou en écrivant à leurs représentants élus, aujourd’hui ils abordent plutôt ces mêmes questions par des actions militantes en matière de consommation, par des protestations et des manifestations, par le biais des médias sociaux, par le recueil de fonds pour des organisations caritatives ou par le travail bénévole dans la communauté.

Un autre aspect de l’engagement politique et civique des jeunes concerne des questions spécifiques sur lesquelles ils tendent à centrer leur action. Méfiants et cyniques par rapport aux hommes politiques et aux processus politiques traditionnels, ils sont nombreux à choisir de centrer leur énergie sur certaines questions ou certaines causes qui leur tiennent à coeur. Par exemple, le réchauffement climatique, la pollution, la pauvreté dans le monde, le recours à une main-d’oeuvre bon marché dans le monde en développement, l’avidité des entreprises multinationales et les droits de l’homme (au niveau mondial), les graffiti, le manque de sécurité dans les rues, les transports et les installations de recyclage ainsi que les structures destinées aux jeunes au niveau local.

Les recherches menées dans le cadre d’un projet de grande ampleur financé par la Commission européenne, le projet PIDOP (Processes Influencing Democratic Ownership and Participation), que j’ai dirigé de 2009 à 20122, a clairement mis en évidence l’importance accordée aux questions locales et mondiales. Nous avons recueilli des données auprès de jeunes âgés de 16 à 20 ans, issus de 27 groupes nationaux et ethniques vivant en Europe. Nous avons trouvé qu’ils ont souvent choisi de ne pas s’engager dans un parti politique traditionnel parce qu’ils estimaient qu’ils ne pouvaient pas se faire entendre, étaient ignorés des hommes politiques et n’avaient pas les ressources ni les compétences nécessaires pour s’engager politiquement. Ils tendaient aussi à penser que l’engagement politique traditionnel n’était pas en mesure d’apporter un véritable changement.

En même temps, l’intérêt et l’enthousiasme de ces jeunes pour les questions mondiales étaient souvent très marqués. Ces questions étaient généralement perçues comme ayant une signification personnelle et une pertinence considérables dans leur vie personnelle. C’est pourquoi je conteste l’idée que l’engagement civique et politique des jeunes est en crise en raison de leur apathie et de leur aliénation. Je crois plutôt qu’ils sont aujourd’hui plus susceptibles de se concentrer sur des questions spécifiques qui les concernent personnellement, ayant recours à des modes d’action différents de ceux qui étaient utilisés par la génération de leurs parents et celle de leurs grands-parents.

Ceci étant, il est important de ne pas faire des généralisations trop simplistes, fondées sur des études qui ont été réalisées dans les démocraties occidentales, là où la plus grande partie de ces recherches ont lieu. La vie, les préoccupations et le type d’activités politiques et civiques que les jeunes entreprennent sont souvent très différentes d’un pays à l’autre. Elles varient aussi considérablement au sein même des pays.

Les jeunes vivent dans des pays présentant des différences marquées par des caractéristiques historiques, économiques et culturelles spécifiques et dotés d’institutions politiques différentes. Par exemple, dans ceux où existent des traditions démocratiques de longue date, ils ont tendance à attribuer moins d’importance à la participation politique traditionnelle que dans ceux où les institutions et les formes de participation démocratique traditionnelle ont été renforcées au cours des 30 dernières années. Leurs connaissances et leur engagement politiques tendent aussi à être plus importants dans les pays dont l’économie est plus développée. En outre, les structures institutionnelles politiques peuvent être conçues de façon à leur offrir de nombreuses possibilités de participer et de contribuer ou de façon à réduire ou même à empêcher de telles possibilités. Enfin, tous les pays ont leurs propres préoccupations culturelles et politiques spécifiques qui influencent aussi leurs modèles d’engagement.

Leur engagement politique et civique varie aussi considérablement au sein des pays. Par exemple, là où la situation socioéconomique est plus élevée, les niveaux de participation sont généralement plus importants. Les garçons sont plus susceptibles de voter et de s’engager dans des actions illégales, comme dessiner des graffiti politiques, tandis que les filles ont plus tendance à s’intéresser aux questions sociales et environnementales.

De leur côté, les personnes appartenant à une minorité ou à une majorité ethniques participent à des types d’activités bénévoles, les premières participant davantage à des activités liées à leur propre communauté ethnique.

Les différences entre les pays sont aussi liées à des facteurs sociaux. Les comportements des parents sont extrêmement importants.

Par exemple, les parents qui prennent part à des manifestations sont plus susceptibles d’avoir des enfants qui participent aussi à des manifestations et les adolescents dont les parents s’intéressent à des questions politiques et sociales ont aussi un intérêt accru pour celles-ci. D’autres facteurs sociaux pertinents comprennent les relations entre pairs, car les jeunes ont plus tendance à s’engager vers la réalisation d’objectifs civiques et politiques lorsqu’il existe un sentiment de solidarité. L’adhésion à des organisations de jeunes et l’engagement dans des organisations qui donnent un cadre à des activités comme la prise de parole en public, les débats et les services communautaires sont aussi liées à leur future participation politique.

L’éducation reçue à l’école est aussi cruciale. Si l’école permet aux étudiants d’aborder des questions éthiques, sociales et politiques en classe, de discuter de sujets controversés, si elle les encourage à exprimer leurs propres opinions et à écouter le point de vue des autres afin d’explorer des idées diverses, leur intérêt, leur confiance et leurs connaissances politiques en seront plus développés, ce qui les incitera à voter plus tard. Il est aussi important que l’école applique des principes démocratiques et leur donne les moyens de contribuer à la prise de décisions, par exemple, en étant délégués de classe, en prenant part aux conseils de classe et en représentant les étudiants dans les groupes de travail3.

Les effets éducatifs sont amplifiés si l’école adopte un programme d’enseignement où les compétences requises sont ciblées pour développer l’engagement civique et politique des étudiants. Ce type de programme vise à développer non seulement leurs connaissances et leurs compétences, mais aussi leurs valeurs, leur attitude et leur pensée critique afin de leur donner les moyens d’être des acteurs autonomes capables de poursuivre efficacement une action civique et politique. Les compétences nécessaires pour y parvenir comprennent, entre autres, la connaissance et la compréhension de la politique, une pensée analytique et critique, l’esprit civique, la responsabilité, l’empathie, des compétences en matière de communication et de coopération et l’attachement à la démocratie4. Diverses méthodes pédagogiques, comme l’apprentissage pratique fondé sur la coopération et des projets, peuvent être utilisées pour promouvoir ces compétences.

Celles-ci sont aussi nécessaires pour que les jeunes puissent agir efficacement face aux enjeux planétaires qui les concernent, comme le réchauffement climatique, la pollution, la pauvreté mondiale et les droits de l’homme5. Toutefois, dans ce cas, le civisme, c’est-à-dire le respect de chaque personne au sein de la collectivité et le sens du devoir civique, doit aller dans le sens d’une ouverture sur le monde, c’est-à-dire se soucier de l’humanité entière et de la planète6. Aujourd’hui, l’engagement civique et politique de nombreux jeunes est précisément tourné vers la communauté mondiale et pas seulement vers leur propre communauté locale. C’est un aspect positif.

Les études sur la citoyenneté mondiale en sont encore à leurs débuts. Toutefois, elles ont révélé que les jeunes qui sont ouverts sur le monde sont plus susceptibles :

- de s’investir dans des relations, de coopérer, d’interagir et d’engager un dialogue entre les cultures;

- d’accepter les différences culturelles et d’apprécier la diversité culturelle;

- de soutenir les droits de l’homme et les besoins humanitaires et d’être prêts à contribuer aux secours humanitaires internationaux;

- de se soucier de l’environnement et de mener des actions environnementales.

De même, ces études ont révélé que l’école peut proposer diverses activités pour développer le civisme mondial et la citoyenneté mondiale. Par exemple :

- tirer parti des motivations existantes des étudiants en leur offrant la possibilité de réfléchir, de s’informer et de comprendre de manière critique les questions mondiales pour lesquelles ils sont déjà engagés;

- utiliser des programmes d’enseignement pour cibler les compétences requises, afin de participer à une action efficace et appropriée concernant les questions mondiales, ainsi que des méthodes pédagogiques qui sont les mieux adaptées pour encourager l’acquisition de ces compétences;

- faire en sorte que les étudiants puissent mettre ces compétences en pratique (utiliser leurs valeurs, leur attitude, leurs compétences, leurs connaissances et leur compréhension critique);

- donner aux étudiants la possibilité d’être confrontés aux différences culturelles dans leur classe, dans leur quartier et par Internet afin d’apprendre à entretenir des relations interculturelles véritables et à établir une communication respectueuse avec les autres.

Il est certain que l’engagement civique et politique des jeunes est aujourd’hui en pleine mutation. Mais à la lecture des études réalisées, nous pouvons être optimistes, même si les systèmes éducatifs nationaux pourraient être plus efficaces pour soutenir et promouvoir leurs compétences et leur engagement.

Notes

1 Martyn Barrett et Dimitra Pachi, Youth Civic and Political Engagement (Londres, Routledge, à paraître).

2 Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP), Commission européenne, 7e programme-cadre. Disponible sur le site http://www.pidop.surrey.ac.uk/.

3 Ces résultats sont tirés de CIVED et d’ICCS, des études comparatives internationales réalisées sur une grande échelle par l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA). Disponible sur le site http://www.terpconnect.umd.edu/~jtpurta/ et http://www.iea.nl/iccs.

4 Conseil de l’Europe, Compétences pour une culture de la démocratie : Vivre ensemble sur un pied d’égalité dans des sociétés démocratiques et culturellement diverses (Strasbourg, édition du Conseil de l’Europe, 2016). Disponible sur le site http://www.coe.int/fr/web/education/competences-for-democratic-culture.

5 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Global Competency for an Inclusive World (Paris, 2016). Disponible sur le site https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf.

6 Organisation pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Éducation à la citoyenneté mondiale : Thèmes et objectifs d’apprentissage (Paris, 2015). Disponible sur le site http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf.