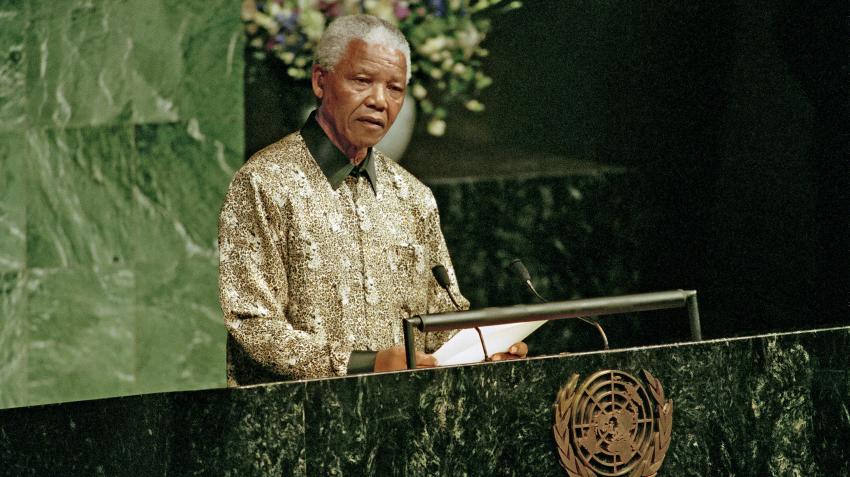

Lorsque Nelson Mandela a été jugé en 1962 pour avoir quitté le pays illégalement et incité à une grève des travailleurs, il portait le costume traditionnel de la tribu Thembu, a refusé de se faire représenter par un avocat et a fait valoir qu’il était un homme noir jugé par une cour composée de Blancs. Mettant l’accent sur l’illégitimité de la procédure, il a utilisé la plate-forme pour amplifier la voix d’un mouvement au lieu de se défendre. Il a clairement indiqué que la suprématie blanche était un système et que son combat consistait à la démanteler. Quinze ans plus tard, en prison, il a écrit un long essai sur le Mouvement de conscience noire dans lequel il déclarait : « Ceux qui aident à perpétuer la suprématie blanche sont les ennemis du peuple, même s’ils sont Noirs, tandis que ceux qui s’opposent à toutes les formes de racisme font partie d’un peuple, indépendamment de la couleur de la peau1. »

En 1997, Président d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique et confronté à la résilience de l’apartheid et des modèles coloniaux, il a affirmé : « Nous ne sommes pas tombés du ciel dans cette nouvelle Afrique du Sud; nous sortons de la fange, meurtris par un passé profondément divisé sur le plan racial. Et alors que nous avançons vers un avenir plus radieux et trébuchons sur le chemin, il nous appartient de nous entraider et de nous purifier mutuellement2. »

Il faisait remarquer que ces régimes oppressifs ne se manifestaient pas exclusivement dans les instruments formels du pouvoir et mettait en garde que ce passé ne disparaîtrait pas, à moins d’y faire face sans relâche et consciemment.

Aux États-Unis, l'esclavage se perpétue sous diverses formes, comme les politiques de profilage racial, l’incarcération massive d’Afro-Américains, l’assassinat par les forces de l’ordre de George Floyd et de nombreux autres au cours des années, la vulnérabilité disproportionnée des communautés afro-américaines à la COVID-19, pour ne citer que quelques exemples. La suprématie blanche y est bel et bien présente. Elle l’est tout autant en Afrique du Sud. L’apartheid se perpétue avec l’idée que la vie des Noirs ne compte pas pour les représentants et les structures de l’État, il se perpétue avec l’augmentation des inégalités, avec l’assassinat de Collins Khoza et d’autres par des policiers, ainsi qu’avec la dure réalité qu’un enfant de six ans sur quatre souffre de malnutrition et d’un retard de croissance, entre autres exemples. Le racisme est un système de pouvoir qui exclut les populations noires et les personnes de couleur et les opprime. Il revêt de nombreuses formes; il est souple et s’adapte; il est partout et nulle part; il peut être utilisé consciemment ou inconsciemment; et comme le faisait valoir Nelson Mandela, il peut aussi être perpétué par des Noirs.

De nombreuses façons, la société sud-africaine continue de « ramper dans la fange ». Le fait que le mouvement « La vie des Noirs compte » ait trouvé un écho dans de nombreuses parties du monde suite au meurtre de George Floyd indique que nous ne sommes pas seuls. La fange est omniprésente. La suprématie blanche est un phénomène mondial qui se manifeste dans chaque société. La tâche est de le reconnaître et de trouver des moyens plus efficaces de le démanteler, constamment, tout en s’entraidant et en se purifiant mutuellement, comme le préconisait Nelson Mandela.

Ce n’est pas un hasard si, il y a cinq ans, la Fondation Nelson Mandela a identifié trois questions critiques et interdépendantes pour mettre en œuvre le mandat que Nelson Mandela lui avait confié en matière de justice sociale alors qu’il se retirait de la vie politique : la pauvreté et les inégalités, le racisme et la confrontation avec le passé. En fait, cet impératif s’est imposé au cours des cinq dernières années. Nous avons mis en place des programmes institutionnels importants pour soutenir le travail dans chacun de ces domaines.

L’Atlantic Fellows for Racial Equity, un programme transnational lancé en 2018 en partenariat avec l’Université de Columbia à New York, est un catalyseur du projet de lutte contre le racisme mis en œuvre par la Fondation. Son objectif principal consiste à trouver des stratégies plus efficaces pour démanteler le racisme, là où il est présent et quelle que soit la manière dont il se manifeste. Ce nouveau programme a mis en évidence deux enseignements essentiels : la nécessité d’offrir des opportunités de développement en matière de leadership et la mesure dans laquelle ceux qui combattent le racisme portent en eux des blessures profondes et continuent d’en subir dans ce combat.

En 1995, Nelson Mandela a fait un grand geste de réconciliation à l’égard des Sud-Africains blancs lorsqu’il est apparu à la finale de la Coupe du monde de rugby, endossant le symbole par excellence de la suprématie blanche, le maillot des Springboks. Ce moment continue d’être célébré comme un geste de réconciliation risqué alors que Nelson Mandela, contre l’avis de son parti, a choisi de promouvoir le rugby, « le jeu de l’ennemi », de cette manière. Cette année-là, l’Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde à la suite de laquelle il a établi une commission d’enquête sur le racisme et la corruption dans le rugby africain. Il fallait que son geste ne soit pas seulement symbolique, mais conduise vers une transformation systémique.

Deux ans plus tard, au lieu de se voir offrir une réciprocité stratégique de la part des dirigeants du rugby sud-africain, Nelson Mandela comparaissait devant le tribunal, faisant l’objet d’un contre-interrogatoire par les avocats du système qui contestaient sa décision d’établir la commission d’enquête. Ce fut un moment douloureux pour lui. En se présentant devant le tribunal, contre l’avis de son parti, pour donner des preuves, il a agi en tant que leader. Il est entré personnellement dans la bataille au lieu d’envoyer ses représentants. Son exemple devrait nous inspirer aujourd’hui à nous engager dans la lutte en 2020. Le chemin à parcourir est long et il s’agit de ne pas perdre de temps.

Notes

1. Nelson R. Mandela, « Whither the Black Consciousness Movement? An Assessment », in Reflections in Prison: Voices from the South African Liberation Struggle, Mac Maharaj, dir. (Amherst and Boston, University of Massachusetts Press, 2002), p. 40. Disponible sur le site : https://omalley.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv01538/04lv02009/05lv02010/06lv02013/07lv02015.htm.

2. Nelson R. Mandela, « Discours du Président Nelson Mandela lors de la remise de son diplôme de Docteur Honoris Causa à l’Université de Pretoria », Pretoria, 4 décembre 1997. Disponible sur le site : http://www.mandela.gov.za/mandela_speeches/1997/971204_up.htm.

La Chronique de l’ONU ne constitue pas un document officiel. Elle a le privilège d’accueillir des hauts fonctionnaires des Nations Unies ainsi que des contributeurs distingués ne faisant pas partie du système des Nations Unies dont les points de vue ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Organisation. De même, les frontières et les noms indiqués ainsi que les désignations employées sur les cartes ou dans les articles n’impliquent pas nécessairement la reconnaissance ni l’acceptation officielle de l’Organisation des Nations Unies.